【河川教育】北海道音更高等学校1年生に防災教育を実施しました

2025年10月29日、音更町にある北海道音更高等学校において1年生90名を対象に『「自助・共助・公助」を学び災害をジブンゴト化する防災学習』の授業支援を実施しました。

この授業では、身近な災害について災害発生時の基本理念である「自助・共助・公助」の学びを通じ、社会にはばたく高校生とし自らが暮らす地域のこと(川からの恵みや災害)を知り、災害をジブンゴト化し、自らの身の守り方だけではなく、高校生の力強さを活かして地域住民の避難に関しても貢献できるよう考えることができる授業展開ができないかと考え、『Doはぐ(避難所運営ゲーム北海道版)』を中心として、地域のリスクを知るために音更町を含む十勝管内での大きな水害の状況や、温暖化による災害の激甚化についての解説を行いました。

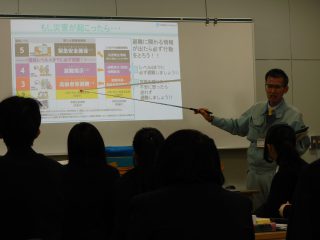

防災情報が出たときの行動について~北開水工コンサル

地域のリスク(水害)について~帯広開建治水課

温暖化による災害の激甚化について~北海道大学

音更川プロジェクションマッピング~北海道大学

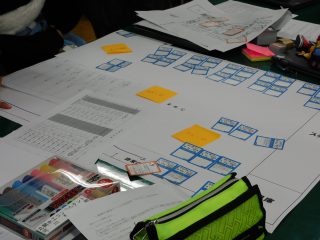

避難所運営ゲーム(Doはぐ)

班での検討・助言

本教育支援活動は学習では、流域治水の観点から地域で連携した平常時からの取組として国土交通省北海道開発局帯広開発建設部治水課のほか、北海道大学大学院工学研究院(内閣府SIP)と新しい枠組みを形成し、産官学連携し質の高い河川教育を目指した協働授業支援を実施しました。

≪本活動を北海道音更高等学校公式note (いろんな立場で考えると見える世界が変わるから〝誰かと生きる〟を想像する防災学習がたまらんのよ)で紹介いただいております≫

弊社では河川調査等に係る様々な業務を行っており、これまでに培った技術と知識・経験をもとに、地域社会に貢献することを目的に実施しています。

これからも、寒地河川の防災と環境に関わる業務に携わって得た知識と情報を、講習会や教育活動などを通して、一般市民の方々へお伝えします。